Константина Михайловича Симонова не стало 28 августа 1979 года. Он умер от рака легких в возрасте 63 лет. Согласно завещанию поэта, его прах развеяли над полем под Могилевом, где он чудом выжил во время войны. Симонов известен своими романами, повестями, киносценариями, пьесами, но наибольшую славу ему принесло стихотворение «Жди меня…».

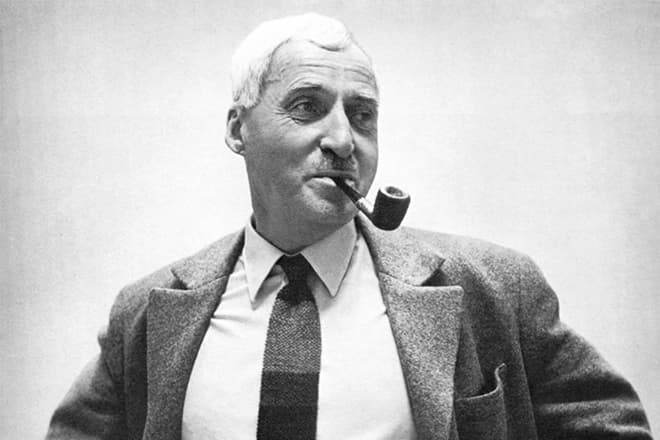

Советские повести и кинофильмы о войне кажутся более правдивыми, если написаны и сняты бывшими фронтовиками. Одним из таких отставных военных был Константин Симонов – прекрасный литератор, журналист и переводчик. Многим из нас известны его книжные произведения: «Дым отечества», «Двадцать дней без войны», «Живые и мёртвые» и другие. Он написал множество сценариев к известным фильмам и мог бы написать ещё, если бы не скончался слишком рано. Причиной смерти Константина Симонова стала неизлечимая болезнь, от которой человечество не может найти вакцину.

Биография

Константин Симонов – известный писатель, поэт и журналист. Его произведения, написанные в годы войны, были не просто отражением действительности, но и своеобразной молитвой. Например, стихотворение «Жди меня», сочиненное летом 1941-го и посвященное Валентине Серовой, по сей день дает надежду солдатам, отправившимся на поле боя. Также гений литературы известен по произведениям «Убей его», «Солдатами не рождаются», «Открытое письмо», «Живые и мертвые» и другим примечательным и гениальным творениям.

Детство и юность

Холодным осенним днем в городе на Неве, который раньше именовался Петроградом, 28 ноября 1915 года в семье генерал-майора Михаила Агафангеловича Симонова и его супруги – княжны Александры Леонидовны Оболенской – родился сын, которого назвали Кириллом.

Кирилл – настоящее имя писателя, но по причине того, что Симонов картавил и не выговаривал твердую «л», он стал называть себя Константином, однако мать литератора не признавала псевдоним своего отпрыска, поэтому всегда называла сына ласково Кирюшей.

Мальчик рос и воспитывался без отца, потому что, как гласит биография, составленная Алексеем Симоновым, следы его деда теряются на территории Польши в 1922 году: главный кормилец в доме пропал без вести, участвуя в Первой мировой войне. И потому воспоминания Константина Михайловича больше связаны с отчимом, чем с отцом.

Константин Симонов в детстве

В поисках лучшей жизни мать будущего писателя вместе с сыном переехала в Рязань, где и познакомилась с Александром Григорьевичем Иванишевым, который работал военным специалистом, а позже руководил рабоче-крестьянской Красной армией. Известно, что между новым супругом Оболенской и его пасынком возникли теплые дружеские отношения.

Пока глава семейства пребывал на работе, Александра готовила обеды и ужины, вела домашнее хозяйство и воспитывала Константина. Прозаик вспоминал, что его родители часто обсуждали политику, однако всех этих разговоров Константин Михайлович практически не помнил. Но, когда глава семьи поступил на службу в Рязанскую пехотную школу преподавателем тактики, в семье воцарилось негативное мнение о Троцком, в частности взрослые критиковали в пух и прах его деятельность в качестве наркомвоенмора.

Константин Симонов в молодости

Затем эту должность занял Фрунзе, которого встретили хорошо, а вот тактика его последователя – Ворошилова – отчиму Константина не понравилась. Также писатель помнит, что новость о смерти Владимира Ильича была глубоким потрясением для его семьи, на глазах родителей были слезы, но о том, что на смену Ленину пришел борец с троцкизмом Сталин, они еще в то время не сильно осознавали.

Когда мальчику исполнилось 12 лет, в его памяти запечатлелось событие, которое он вспоминал до конца жизни. Дело в том, что Симонов столкнулся с понятием репрессии (которая в то время только давала первые ростки) и по стечению обстоятельств, вернувшись в дом за забытой вещью, лично наблюдал обыск в квартире своего дальнего родственника – парализованного старика.

«…Старик, прислонившись к стене, полулежа на кровати, продолжал ругать их, а я сидел на стуле и смотрел на все это… В душе было не потрясение, а сильное удивление: я вдруг столкнулся с чем-то, казалось бы, совершенно не сочетавшимся с той жизнью, какой жила наша семья…», – вспоминал Константин Михайлович в своих мемуарах.

Стоит отметить, что в детстве будущий писатель не был привязан к определенному месту, потому что из-за специфической профессии отчима семейство переезжало с места на место. Таким образом, юность писателя прошла в военных городках и командирских общежитиях. По стечению обстоятельств Константин Михайлович окончил семь классов общеобразовательной школы, а потом, увлеченный идеей социалистического строительства, выбрал приземленную стезю и отправился получать рабочую специальность.

Константин Симонов

Выбор молодого человека пал на школу фабрично-заводского ученичества, где он обучался профессии токаря. В биографии Константина Михайловича были и небезоблачные дни. Его отчима арестовали на непродолжительный срок, а затем уволили с занимаемой должности. Поэтому выселенная с жилплощади семья практически осталась без средств к существованию.

В 1931 году Симонов вместе с родителями переехал в Москву, но до этого трудился токарем по металлу на саратовском производстве. Параллельно с этим Константин Михайлович получал образование в Литературном институте имени Максима Горького, где и начал проявляться его творческий потенциал. Получив диплом, Константин Михайлович был принят в аспирантуру Московского института философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского.

Забытый отец

Родного отца Симонов почти не знал и старался не вспоминать. Падчерица Катя однажды призналась, сжав кулак: «Вот как его держали за происхождение!»

Михаил Агафангелович родом из обедневших дворян, прошел все ступени воинской иерархии от подпоручика до генерал-майора. В октябре 1914-го на глазах Михаила артиллерийский огонь уничтожил почти весь полк. Он был несколько раз ранен и контужен, получил нервное расстройство, его аттестация заканчивалась лаконично: «выдающийся боевой командир».

Воевал в армии Врангеля. Согласно официальной биографии, пропал без вести в Польше в 1920-м. На самом деле в это время преподавал в Варшаве. Предлагал Александре, уже бывшей жене, воссоединиться. В начале 2000-х информацию о родственнике искал журналист Алексей Симонов, но лишь убедился, что фамилия деда была «связана со множеством неотвеченных вопросов».

Марина Александрова и Александр Домогаров в сериале «Звезда эпохи» (2005 г.)

Война

Симонов был призван на службу в армию, где служил военным корреспондентом до того, как Вячеслав Михайлович Молотов объявил по радио о нападении Адольфа Гитлера. Молодого человека отправили писать статьи о боях на Халхин-Голе – локальном конфликте между Японской империей и Маньчжоу-го. Именно там Симонов познакомился с Георгием Жуковым, получившим народное прозвище Маршал победы.

Константин Симонов на войне

В аспирантуру писатель не вернулся. Когда началась Великая Отечественная война, Симонов вступил в ряды РККА и публиковался в газетах «Известия», «Боевое знамя» и «Красная звезда».

За свои заслуги и мужество литератор, побывавший на всех фронтах и видевший земли Польши, Румынии, Германии и других стран, удостоен множества примечательных наград, а также прошел путь от старшего комиссара батальона до полковника. В послужном списке Константина Михайловича имеются медаль «За оборону Кавказа», орден Отечественной войны первой степени, медаль «За оборону Москвы» и др.

«Пишу о том, что знаю»

Он выбрал путь, на котором одного таланта бывает мало. Нужна еще колоссальная трудоспособность. И он ей обладал. Однажды Симонов признался, что пишет только о том, что хорошо знает, а лучше всего он знает войну. За этим «знает» были не только фронтовые будни, но еще и тысячи рукописных страниц дневников. Как и когда он умудрялся их писать? Памяти о войне, о погибших героях, он был верен до конца. И память эта была деятельной. Ему как известному человеку приходили мешки писем со всей страны. Он старался отвечать каждому. Выбивал нуждающимся жилплощадь, больным — лечение в санаториях. В его письмах встречаются даже такие «мелочи», как очки. Но он-то понимал: раз написали, значит, для человека это важно.

Историк Екатерина Симонова-Гудзенко, дочь Симонова, рассказывала: «Вышла его очередная книга, и он в издательстве заказывает, допустим, 40-50 экземпляров. Его спрашивают: „Зачем тебе столько?“ Он говорит: „Ты что, не понимаешь? Вот это — какого-то человека положить в больницу. А вот это — кому-то помочь с квартирой“».

Его непридуманная человечность всегда подкупала читателей и слушателей. Слова били прямо в душу. Строк Симонова ждали в тылу, его стихи читали на передовой между боями. Стихотворения записывали и переписывали у друзей. А когда Симонов сам читал свои стихи, то обычно сильно волновался. В его дневниках есть запись: «Мы приехали в один из лагерей военнопленных, только что освобожденный. Говорить не мог, волновался, и я прочел им „Жди меня“… Вот, наверное, ни до, ни после с таким чувством не читал, как тогда: „Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня“».

Литература

Человек, который видел ужасы, происходящие во время Великой Отечественной войны, нес эти воспоминания как тяжкий груз, на протяжении всей жизни. Поэтому неудивительно, что кровавые события 1941–1945 годов стали подоплекой для творчества, потому что людям хотелось поделиться тем, что им пришлось пережить, и Константин Михайлович Симонов – не исключение. Главная тема его произведений, как и у Василя Быкова, – война.

Поэт Константин Симонов

Стоит отметить, что Симонов – это универсальный литератор. В его послужном списке числятся как небольшие повести и рассказы, так и стихотворения, поэмы, пьесы и даже целые романы. По слухам, мастер слова начал заниматься сочинительством в молодости, пребывая на университетской скамье.

После войны Константин Михайлович работал редактором в журнале «Новый мир», бывал в многочисленных командировках, наблюдал красоты Страны восходящего солнца и путешествовал по Америке и Китаю. Также Симонов с 1950 по 1953 годы находился на посту главного редактора «Литературной газеты».

Известно, что после смерти Иосифа Сталина Константин Михайлович написал статью, где призывал всех литераторов отразить великую личность генералиссимуса и написать о его исторической роли в жизни советского народа. Однако это предложение было воспринято в штыки Никитой Сергеевичем Хрущевым, который не разделял мнения писателя. Поэтому по приказу первого секретаря ЦК КПСС Симонова сместили с занимаемой должности.

Также стоит сказать, что Константин Михайлович участвовал в борьбе против отдельной прослойки интеллигенции. Другими словами, литератор не питал симпатии к своим коллегам по цеху – Анне Ахматовой, Михаилу Зощенко и Александру Солженицыну. Травле подвергался и Борис Пастернак, который писал «непарадные» тексты.

Роман Константина Симонова «Живые и мертвые»

В 1952 году у Константина Симонова выходит дебютный роман, который получил название «Товарищи по оружию», а через семь лет писатель становится автором книги «Живые и мертвые» (1959), которая переросла в трилогию. Вторая часть была напечатана в 1962-м году, а третья – в 1971. Примечательно, что первый том был почти идентичен личному дневнику автора.

Сюжет романа-эпопеи строится на событиях, которые происходили во время войны, с 1941 по 1944 годы. Можно сказать, что Константин Михайлович описывал то, что видел своими глазами, художественно приукрасив произведение метафорами и прочими речевыми оборотами.

Кадр из фильма по роману Константина Симонова «Живые и мертвые»

В 1964 году именитый режиссер Александр Столпер перенес это произведение на экраны телевизоров, сняв одноименный фильм. Главные роли исполнили Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин, Олег Ефремов, Олег Табаков и другие известные актеры.

Помимо прочего, Константин Михайлович переводил на русский язык тексты Редьярда Киплинга, автора известной книги о приключениях Маугли, а также сочинения азербайджанского поэта Насими и узбекского писателя Каххара.

«Сербать» по-писательски

— Мама (Валентина Серова. — С. В.) любила и умела готовить, — вспоминала Мария Симонова. — Перед папиным приходом она стелила венгерскую скатерть с красной вышивкой, ставила на нее супницу с потрясающим украинским борщом. Он приходил, шумно, по-мужски, ел — «сербал», как говорила мама.

— Я видел, как он работал, как он общался с людьми, — рассказывал Алексей Симонов. — Любимым занятием было ходить с отцом в ресторан. Во-первых, он очень вкусно ел. Во-вторых, он все про это понимал, что производило сильное впечатление на официантов, особенно на метрдотелей. Я помню такой случай. Мы пришли с отцом в гостиницу «Советская», сели за столик. Подошел молодой парень, и отец объяснил ему, какую яичницу мы бы хотели съесть. Равнодушный официант ответил: «Так нельзя. Можно яичницу и что-то отдельно, а можно яичницу с колбасой». Отец, не выходя из себя, несколько раз попытался повторить свою просьбу, потом попросил позвать мэтра. Тот подошел и, ничего не спрашивая у отца, сказал официанту: «Исчезни». Тот испарился. После этого отец точно так же спокойно изложил свою просьбу. Мэтр ответил: «Будет сделано».

Личная жизнь

Личная жизнь Константина Михайловича Симонова могла бы послужить основой для целого романа, ибо биография этого человека богата на события. Первой избранницей литератора стала писательница Наталья Гинзбург, которая происходила из знатной и многоуважаемой семьи. Своей возлюбленной Константин Михайлович посвятил поэму «Пять страниц», но отношения двух творческих личностей потерпели фиаско.

Константин Симонов и Наталья Гинзбург

Следующей избранницей Симонова стала Евгения Ласкина, которая подарила писателю сына Алексея (1939). Ласкина – филолог по образованию – работала литературным редактором, и именно она напечатала в 1960 году бессмертный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Семья Константина Симонова и Евгении Ласкиной

Но и эти отношения разошлись по швам, потому что, несмотря на рождение маленького сына, Константин Михайлович окунулся с головой в роман с советской актрисой Валентиной Серовой, которая сыграла в кинолентах «Сердца четырех» (1941), «Глинка» (1946), «Бессмертный гарнизон» (1956) и других картинах. В этом браке появилась на свет девочка Мария (1950). Актриса вдохновляла Симонова на творчество и была его музой. Благодаря ей Константин Михайлович выпустил в свет несколько произведений, например, пьесу «Парень из нашего города».

Константин Симонов и сын Алексей

По слухам, Валентина спасла писателя Ивана Бунина от неминуемой смерти. Поговаривают, что Константин Михайлович в 1946 году отправился в столицу Франции, где должен был уговорить Ивана Алексеевича вернуться на родину. Однако втайне от мужа его возлюбленная рассказала Бунину по секрету о том, что его ждет на территории СССР. Ученые не сумели доказать достоверность этой истории, но Валентина больше не отправлялась в совместные поездки с мужем.

Семья Константина Симонова и Валентины Серовой

К счастью или сожалению, Валентина Серова и Константин Симонов расстались в 1950 году. Известно, что бывшая жена писателя скончалась в 1975-ом при невыясненных обстоятельствах. Литератор прислал к гробу женщины, с которой прожил 15 лет, букет из 58 алых роз.

Константин Симонов и жена Лариса Жадова

Четвертой и последней любовью в жизни Симонова оказалась искусствовед Лариса Жадова, которая, по словам современника, была жесткой и совестливой барышней. Лариса подарила супругу девочку Александру (1957), а также в доме воспитывалась дочь от первого брака Ларисы и поэта Семена Гудзенко – Екатерина.

Пагубная страсть

На дне бутылки ищут любовь, а находят беду. Валентина Серова дорого поплатилась за это знание. Смерть отца и сватовство Симонова разрушили мир ее сына Толи Серова. Пить начал в 12. Учительница застукала его в пивной перед школой. Вышел скандал. Вскоре бухой подросток ограбил и поджег дачу в Переделкине. Отчим не сдержался и сдал пасынка в детский дом в Нижнем Тагиле. В Москву Толя вернулся безнадежным алкоголиком, хорошо знал, что купить в аптеке, чтобы вставляло. Воровал, сидел. Однажды чуть не зарубил топором мать, которая в ужасе звонила Римме Марковой и умоляла спасти. Умер в 36 лет.

Римма Васильевна вспоминала:

— После расставания с Симоновым Валя все серьезнее начинала пить. Я как-то вхожу в гримерку и чувствую запах спиртного. Пока Валя была на сцене, проверили ее вещи. В шубе из обезьяны, которую Вале из-за границы привез Симонов, обнаружили тайный карман, а в нем — полупустую бутылку коньяка. Я выбежала из гримерки, а она меня через минуту зовет: «Римма! Отдай бутылку!» Женский алкоголизм ведь неизлечим. Да ей никто и не хотел помочь. Сколько раз я ходила на «Мосфильм», в Театр киноактера. Гибнет человек, говорила, спасите. Но куда там… Серова и сама понимала, что это конец… Она сильно изменилась, одна кожа да кости остались. Я нередко помогала ей дойти до дома. Вводила пьяную, в разных ботинках, в квартиру.

С разводом Серова чуть не потеряла дочь Машу.

— Папа и бабушка были заодно: хотели лишить маму родительских прав, — вспоминала Мария. — Вернули меня к ней после суда. Она два года совсем не пила. Помог дед, Василий Половиков. Его через Мосгорсправку нашла мамина подруга по театру. Он жил в Москве, но не знал, в каком состоянии его дочь. Стал лечить, а через пять лет умер от инфаркта… Но спас маму. Если бы не дед, она погибла бы раньше. Они и похоронены рядом, на Головинском кладбище.

Константин Михайлович пережил вторую жену на четыре года. Незадолго до смерти, рассказывала дочь Мария, он попросил отдать мамин архив — два огромных пакета писем, документов. Сказал, что не хочет, чтобы чужие руки в этом копались. Дочь сняла копии с бумаг, все вернула и вскоре узнала, что архив уничтожен.

В 1984 году в Германии построили теплоход «Константин Симонов». Он и сегодня курсирует по Волге. Фото: © РИА «Новости»

В нашем салоне действует бесплатная точка Wi-Fi

(выдается пароль)

В нашем салоне действует бесплатная точка Wi-Fi

(выдается пароль)

В дни рождения и праздники вас ожидают приятные сюрпризы и скидки ;-)

В дни рождения и праздники вас ожидают приятные сюрпризы и скидки ;-)

Часы работы: 10:00 - 18:00

Часы работы: 10:00 - 18:00